「グラスつくろう.com」クオリティの秘密

その1.データから「版」を作る。

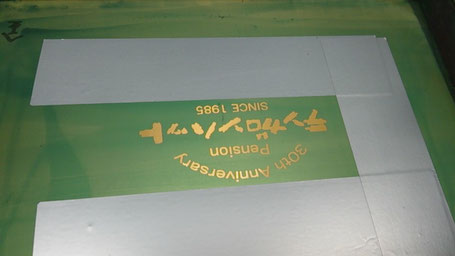

お客様からのデータはaiやpdfで送られてきます。

それをプリンターで一番綺麗に出力できるように設定し、プリントアウトします。

それが左側のサンプル画像です。

これを専用のフィルムにしてくれるところに持っていくと…

フィルムになって戻ってきます。これを使って製版します。

実はフィルムにする前の段階で、プリントできる位置を打ち合わせたり、線が細すぎてプリントに不向きだから再加工など、いろんな判断がなされます。

データがきちんとしていないと、綺麗な加工はできないので、チェックはかなり気を使う仕事です。

その2.「枠」を作る。

版の元になる絵をフィルムにしたら、次は版を作る工程を紹介します。

プリントするガラスの形状や、版下(絵やロゴや模様のこと)の大きさなどによって枠の大きさ、形状、素材は様々です。

そのなかから最適なものを選んで版を作っていきます。

枠には上の写真のように木製のものが一般的ですが、金属のものも使います。これはガラスの形状や、デザインによって特別に作ってもらうこともあります。

こういう形のものは、版自体の動かし方も違います。

版は通常横にスライドさせることが多いのですが、これは特殊な動かし方をします。

その3.最適なスクリーンを選ぶ。

枠に貼り付けるスクリーンの一部です。

以前はシルクで作られていたため、こういった版を用いて作業をする印刷をシルクスクリーン印刷というのです。

ただ、今は素材はシルクではなく、ナイロン糸や糸状の金属をメッシュ状にしたものなどを使用しています。

メッシュは粗いものから細かいものまで、用途によって使い分けがされます。

刷るデザインの細かさ、使うインクの種類、使用するガラスの形状、様々な要因から最適な素材を選んで版を作成しています。

後で実際の印刷工程の話になったときに出てきますが、金属製のメッシュは特殊な使い方と特殊なインクを使用します。

因みにメッシュに使われている糸の線径はμm単位です。

その4.枠にスクリーンを張り付ける。

上記でお見せした木枠とスクリーン。

あの二つがこの写真のようになります。

枠に対して歪みもヨレもなく、完全にフラットに木枠にスクリーンがはれていないと、今後の作業に支障をきたします。

全ての基本といってもいいくらい、この作業は重要です。

もし、この段階で綺麗に張れていなかったら、今後の仕上がりにも影響が出てきます。

今回は大きい木枠を使っていますので、小さいものより難易度は高めです。

この先の工程もお楽しみに。

その4.秘密の液体を塗ります。

木枠(場合によっては金属枠)にスクリーンを張ったら、次はこの液体を塗ります。

この液体のスクリーンへの塗り方も、プリントをどういうふうに仕上げたいのかによって微妙に変えています。

この液体は一体なんなのかって?

それは企業秘密♪

秘密の緑の液体です。

先程の緑色の謎の液体を塗って、すぐには使えません。

しばらく乾かすと写真のような状態になります。

そして次の工程へ。

緑の薬品が乾いたら

緑の薬品を塗ったものではありませんが、このように感光させるための機械にセットします。

版の下には最初のほうでデータを出力したものから作ったフィルムがセットされています。

上記のものをセットしたらカバーをして機械のガラス面に版とフィルムを密着させて感光させます。

大規模で高精度のプリントごっこ(昔、まだプリンターで年賀状を作るなどが一般的ではなかった時代に使われていた家庭用ハガキ印刷器。既に知らない人も多いことでしょう)のようなものです。これでプリントするための版が出来るわけです。

版が出来上がったら

大規模で高性能のプリントごっこのような機械で作った版は、フィルムで色が黒だったところです。そこだけインクが通るようになっているのです。

今までのお客様のご依頼の商品を作ったときの版を例にとって、これから実際に印刷する工程をご説明します。

いよいよプリント

実際に機械に版をセットしてあります。下から光を当ててみると、光が透過している部分がインクが通る部分、それ以外はインクが通りません。インクが通る部分の周囲には特殊なシールを貼って、版が損傷するのを防いであります。

緑色の液体を塗るところでお話しましたが、緑の部分の厚みがあるほど、インクも厚みをもってガラスにのせることができます。厚くのせたくない場合は緑の液体を塗る段階から調整しなくてはなりません。

その他、デザインの細かさによっても手法として変化をもたせていますが、こちらのほうは企業秘密です。

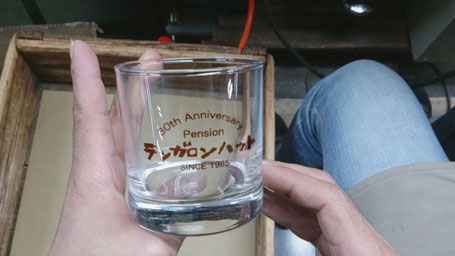

先程の版の上にインクが乗りました。

このインク、今は黒い色に見えますが、実は焼き付けると金色になります。本物の金を使っています。同じ金色を出すためのインクでも、インクを作る会社によって微妙に色が違います。また、このように粘性が高く見えるものと、さらさらの水っぽいものがあります。加工の用途によって使い分けをしています。

上記のインクを機械で刷ります。版の下には刷るべきグラスがセットされていて、何個刷ろうが同じ位置に刷れるのがダイレクトプリントの特性です。

刷り上ったグラスには、先程のインクが、版の抜けの部分だけ通過してグラスにプリントされています。

刷りたてのインクは焼成炉で高温焼付けされる前は、指で触るととれてしまいます。ここからの扱いも当然仕上がりに影響してきます。

今この写真で使ったインクは前述したように金ですが、焼成前は、このように半透明の茶色のような色です。

焼成炉

プリントが終わったグラスに熱を加え、インクを焼き付けるものが焼成炉です。

大きくて長いので、全体を写真に収めるのは難しいので、今回は入り口部分を写真にとってみました。

ベルトコンベアでゆっくりゆっくり動いて、温度の高いところを通過して、またゆっくりゆっくり温度の低いほうに移動して出口では触れる程度の温度になっています。

陶器も絵付けをした後に焼成をしますが、ガラスの場合と焼成帯が違います。

焼成は、ものによっても、加工によっても温度もスピードも変えています。

プリントもそうですが、焼成も気を使う工程の一つです。

ちなみにこの写真は焼成炉の入り口です。

こちらが焼成炉の出口です。出てきている品物はプリントされたものが元々の無地のガラスにしっかり焼きついています。高温で焼き付けるため、出てきてすぐの品物は熱いです。したがって作業をする人は軍手着用。場合によっては白手袋着用で作業を進めます。

焼成炉から出てきた品物は、そのまま箱に詰められることもあれば、他の作業が加わる為、すぐには箱詰めされない場合もあります。

不思議な道具 その1

この、一見用途不明の金属製の物体、その辺にあったら捨ててしまいそうですが、実は便利で大事な道具の一つなんです。

直径10ミリほどの細長いビンにプリント加工する場合、プリントした後も一個一個立てておくのは結構神経を使います。ましてやそれを運んだり焼成炉に並べなおしたりしていたら、転ばせてしまうかもしれません。

そんな困ったを解決してくれるのがこれ。社内では「針山」と呼んでいます。二枚目の写真を見ていただけると分かりますが、たくさんの金属の棒が等間隔に立っています。これにプリント後の瓶を写真のように逆さに刺していくのです。

それをそのまま焼成して、完成です。

「困った」から作られた不思議な道具。これも長年加工業をやってきた財産の一つです。

不思議な道具 その2

今度は金属ではありません。でも不思議な形ですよね。

これも焼成の時に使う道具の一つです。

どのように使うか、あまり想像できないかもしれませんが、ガラスの食器や花生けなどの雑貨の中には、転がりやすい形状のものがあります。焼成炉の中というのは、コンベアで一定の速度で動いています。動いているところにのせて転がってしまったら…困るのです。

そう、これはそういった転がりやすい形状のガラスを転がらないようにするための支えのような役割をします。

それほど頻繁に活用する訳ではありませんが、焼成になくてはならない道具の一つです。

焼成炉の周辺の工夫

以前にもご紹介しましたが、焼成時の炉の温度は600℃ほどまで上がります。炉の真ん中あたりまでゆっくりベルトコンベアが進んで行き、一番温度の高いところを通ってガラスにプリントしたインクが焼き付けられ、ゆっくり出口に進みながら徐々に温度が下がっていきます。

しかしながら、やっぱり炉の入り口と出口は暑いのです。かなり暑いのです。

冬場はいいとしても夏場の炉の出口の作業というのは、ちょっと窓を開けたり、扇風機をまわしたりするだけでは、厳しすぎます。

もちろん工場全体にも空調は入っているのですが、それだけでは不十分です。

そこで、作業する人の真上からのスポット冷房を設置しています。

この銀色のダクトがそれです。

暑くなると集中力を欠き、事故のもとになります。そういった観点からも、実は大切な炉周辺の設備の一つなのです。

プリントインクについて

ここでプリントインクについて、少し触れておきたいと思います。

いよいよプリント、の項目で焼成すると金色になるインクの話が出ましたが、ガラス用のインクには幾つか種類があります。

プリントするガラスの材質によって選ばれることがほとんどで、これを間違えると、たとえ焼成の温度が適切でもプリントがしっかりグラスに着かない事態が発生します。

クリスタルグラスなど、鉛の含有率が高いグラスは焼成の温度が高くなるとガラス自体が、元々の形状を保てなくなるため、低めの温度で焼成します。そういった場合、低めの温度でもきちんとプリントがグラスに着くようなインクを選択する、といった具合です。

また、ガラス以外の品物にプリントすることもあるのですが、そういった場合、高温に耐えられない材質のものにも対応できるよう、かなりの低温で着くインクも存在します。

こちらは食器として使われる目的のものには使えません。たとえ使ったとしても食器洗浄機などにかけたり、鋭い刃物等で削ったら、削れてとれてしまいます。

通常、ガラスプリント用のセラミックインクを使った加工(弊社で最も行われているプリント)ではそういったことは起こりません。

ただし、金やプラチナでのプリントは、プリントされた絵柄が非常に薄く接着するため、食器洗浄機で何度も繰り返し洗ったりしていると、どうしても絵柄が薄くなってしまうという特性があります。

金・プラチナでプリント加工した品物に関しては、取り扱い説明で手洗いを推奨している場合がほとんどです。

プリント用インクには左写真のように、固形状になっているものもあります。

こちらもダイレクトプリントに使うのですが、上の写真で缶に入っているような、ベタベタした状態のものや、ここには写真がありませんが瓶に入っている水っぽいものとは、若干用途が違います。

主に大量にプリントする場合や、細かい絵柄や文字を出さなければならない、通常のインクでは出にくい場合に使うものです。

このように使用するグラスの質、形状、プリントの絵柄の細かさ、数量の多い少ないなどにより、版下作成の段階から版作り、プリント方法、インク選び、焼成に至るまで、細かに適切なものを常に選択し、気を配りながらプリント作業をしています。

ダイレクトプリントできない場所へのプリント

お客様の要望は様々で、ダイレクトプリントが出来ない場所にプリントの依頼がくることもあります。

そういった場合、転写というやり方を選択します。選択肢の一つではありますが。

転写紙は紙に印刷してあるプリント用インクがシート状になったもので、水に入れると台紙からはがれるようになっています。薄い、フィルムのようなもので、ガラスに密着させて焼成すると、普通にダイレクトプリントしたのと同じようにプリントできている、というわけです。

転写の用途は他にもあるのですが、また別の機会にご紹介します。

いろいろな場所へのプリント~底面へのプリント~

シャンパングラスの底にプリントする場合です。ワイングラスも同様です。ロックグラスに、というのも割とよくあるご注文です。

上から見て文字がきちんと読めるように、下からプリントするので、版は文字が左右逆のものを作ります。

左の写真のように、グラスの底を上に向けて持ち、その上から版を当てます。もちろん全てのグラスの同じ位置に同じ文字がプリント出来るように仕掛けがしてあります。版の上に乗っているのがインク。今回は白を使います。

版とグラスの底を密着させて、右手に持った道具でプリントしているところです。機械刷りとはまた違った難しさがあります。スタッフはこういったいろいろな技術を一つ一つ習得し、研鑽し、クオリティ向上に常に努めています。

いろいろな大きさの製品への対応

今まで小さなグラスの画像しか見ていただいていませんでしたが、大きなガラス製品に対する加工はどうするのか、それをお見せいたします。

機械にセットしてプリントするという点では基本的に大きなものも小さなものも一緒です。

しかしながら、その調整には結構気を使います。

大きい品物は大きいプリント面であることが多く、大きな面に対して均等な力のかけ方をしないと、綺麗にプリントできないことがあるのです。また、曲がってしまったら始点と終点が合わなくなりますので、緻密な調整が必要となります。

大きいものでカーブがついているものに関しては、更に難しい調整が必要となります。

プリント以外の加工~天金~

グラスの口部分の天辺だけに、金を着ける加工です。金やプラチナは焼成前は褐色をしていますが、焼成後は綺麗な金色になります。専用の道具での手作業となります。こちらも一見簡単そうですが、天部分のみに色を均等に乗せるのは、熟練の技が必要です。横や内側にはみ出してはいけませんし、太さも一定していなければいけません。

左の絵の作業が終わって焼成前の状態です。口部分の天辺だけに色がのっているのがお分かりいただけますでしょうか。これと似たような加工で口金というのがあります。それはグラスの外側まで口部から何ミリという指定のもとに、ロクロでの作業になります。焼成が終わった段階で見ると、口部に金属がかぶさっているようなイメージになります。そのうちご紹介します。

会社はどういう姿勢で仕事をしているのか

会社の中にはこういった標語のようなものが、数箇所に貼ってあります。

これは経営理念というもので、会社として、どんな態度で仕事をしていくのか、会社としての目標はなんなのか、を言語化したものです。

良い物を作るにはどうしたらいいのか、常に工夫し改善し技術を上げ、効率よくしていくなど、個々人が考えて実行していった結果、より良いクオリティのものをたくさんの人の手元に届けることが出来るわけです。

現場の職人はじめ経営陣など、会社に関わる全てのセクションの人間が、この経営理念に基づき、日々研鑽を続けています。

これもグラス作ろう.comのクオリティの秘密です。

グラスプリントの周辺の作業

通常、グラスはダンボール箱に入って運ばれてきて、加工が済むとまた、ダンボール箱に入れられて出荷されていきます。

ところが実際のプリント作業というのは、ダンボール箱から直接出してやっていると非常に効率が悪かったり、場所ふさぎだったりします。

そこで登場するのが番重です。番重にダンボール箱から出したグラス類を作業しやすいように並べ、効率化をはかっているのです。

この番重というもの、グラス作ろう.comの工場では木製のものを使っています。番重の縦横の大きさは一緒ですが、深さは数種類あり、作業内容、品物の種類などによって最適な深さのものを使用します。テープで色分けしてあるので、一目瞭然で深さが分かる工夫がされています。

番重の素材は他にもあります。例えば食品工場ではプラスチック製のものが多く使われているようですし、ステンレスやアルミを使う業種もあります。

上の写真よりも浅い番重です。

上手く使い分けないと、場所を無駄に使うことになり、作業効率が落ちるので、どういう場合にどれを使うのかは、皆が的確に判断しています。

ダンボール箱から番重に品物を出した状態です。これはまだ加工前。

プリント加工して、焼成前も別の番重に並べておきます。

番重に入れる数はアイテムによって決まっているので、数を数えるにも便利です。

梱包作業

通常、外カートンの中に内カートンが入って品物が運ばれることが多いのですが、ごく稀に六個入れの箱を紐で縛って出荷という場合があります。

紐で何かを縛るのは、よく古新聞などを回収に出すときにやりますが、縛ったものがずれないようにしっかり縛るのは、あまり教えてもらったことがない人が多いようです。

会社に入って来る新人さんたちは、ほとんどがきちんとした縛り方を知りません。きっちり縛れるようになるのも技術の一つですから、先輩に習いつつ紐と格闘し、やっと普通に縛れるようになります。プリントと直接関係のない、こういった周辺作業も、プリントが出来上がったものを破損のないように運搬するための大事なものなのです。

歪対策

ガラスにはもともと歪が入っているものもありますが、焼成によって歪が発生してしまう場合があります。歪があると後々破損しやすくなったりする危険があるため、グラス作ろう.comの工場では、通常では見えないガラスの歪の状態を検査器で確認しています。歪が出ているようなら、それを減らす工程を加え、後々のトラブルがないようにしています。これはユーザー様に言われたからではなく、自主的に検査しています。検査データもお見せします。

以前はもっと分かりにくい検査器を使っていたのですが、お客様にも目で見て理解していただきやすい機種に変更しました。

次回、この検査器で計測した画像をアップします。

こちらが、歪検査器で見た、歪のあるガラスの状態です。それを写真にとってのせています。

こちらが歪のないガラスの状態の写真です。

左の写真は中心部にいろんな色が存在します。それに対して右の写真は中央部にある色数が少ない。ほとんど1色といってもいいくらいです。

これが歪のない状態を表しています。

必要な道具

職人一人ひとりは、幾つもの道具を揃えて持っています。そのなかでも重要なものを少し紹介します。こちらはノギス。スケールの一種です。使ったことのない人にはあまり馴染みがないかもしれませんが、これ一個でいろんな場所の計測が出来るのです。プリントは大抵、プリント位置の指定がありますので、それをしっかり計るのもこの道具。グラス類の直径など計るのにも便利です。

一般的なスケールです。これは職人さんだけでなく、事務系のスタッフも持ちます。

スパナ類です。機械の調整に使います。ドライバーも持ったことなかったスタッフが、今ではあらゆる道具を使いこなし、機械の調整をしています。こういった工具に触れたこともないような人には、少し敷居が高いかもしれませんが、やる気とセンスがあれば、技術は身につけられるものです。

いろんな大きさの六角レンジです。これも機械の調整用です。ここに出したサイズはごく一部です。いろんな大きさのものを適宜使いこなし、作業しています。

今までの何枚かの写真の道具の他にも、様々な道具類がこの道具箱に収められています。一人一人の道具箱には、同じようなものが入れられているにも関わらず、何故か個性のようなものがあり、面白いです。